Complejidad

Los sistemas naturales de la Tierra han evolucionado durante 4500 millones de años. ¿Qué podemos aprender de la complejidad de la naturaleza?

- Devika Bakshi

Hace al menos 11 000 años, los habitantes de China ya comían arroz, lo que la convirtió en una de las primeras plantas domesticadas y una de las bases de la civilización. No en vano, en muchos idiomas asiáticos, las palabras «arroz» y «comida» son idénticas.

Para que el arroz sea comestible, debe retirarse una dura capa externa, denominada cáscara, que presenta cada grano de arroz. Dentro de esta cáscara hay una capa marrón de salvado y, dentro de ese salvado, un grano de arroz de color claro. Hasta finales de 1800, lo que la gente llamaba «arroz» incluía el salvado, pero hoy en día es lo que conocemos como «arroz integral».

La invención de nuevas máquinas de molienda industriales permitió eliminar tanto la cáscara como el salvado, revelando un grano ligero y casi blanco. El arroz blanco se percibía como más moderno, con una dulzura almidonada que atraía a los consumidores y, lo más valioso de todo, que se podía almacenar casi indefinidamente gracias a la ausencia del salvado.

Poco después de la introducción de las máquinas de molienda industriales, surgió en Asia una nueva enfermedad letal denominada beriberi. En ese momento, los científicos asumieron que debía ser causada por bacterias, pero no encontraron culpables. Finalmente, descubrieron que el beriberi estaba causado por la pérdida de un nutriente vital, la tiamina, presente en el grano integral pero ausente en el arroz blanco. Quienes recuperaron una dieta de arroz integral se recuperaron de la enfermedad. La tiamina es lo que conocemos como vitamina B1,

y el beriberi, una de las primeras «enfermedades carenciales» conocidas. Cuanto más industrializábamos la producción de alimentos, más se orientaba nuestra dieta hacia almidones, azúcares y carne más puros, y menos plantas comíamos. Cuanto más abandonábamos nuestras dietas complejas que habían evolucionado durante miles de años, más vitaminas descubrían los científicos.

La complejidad y los límites de la ciencia

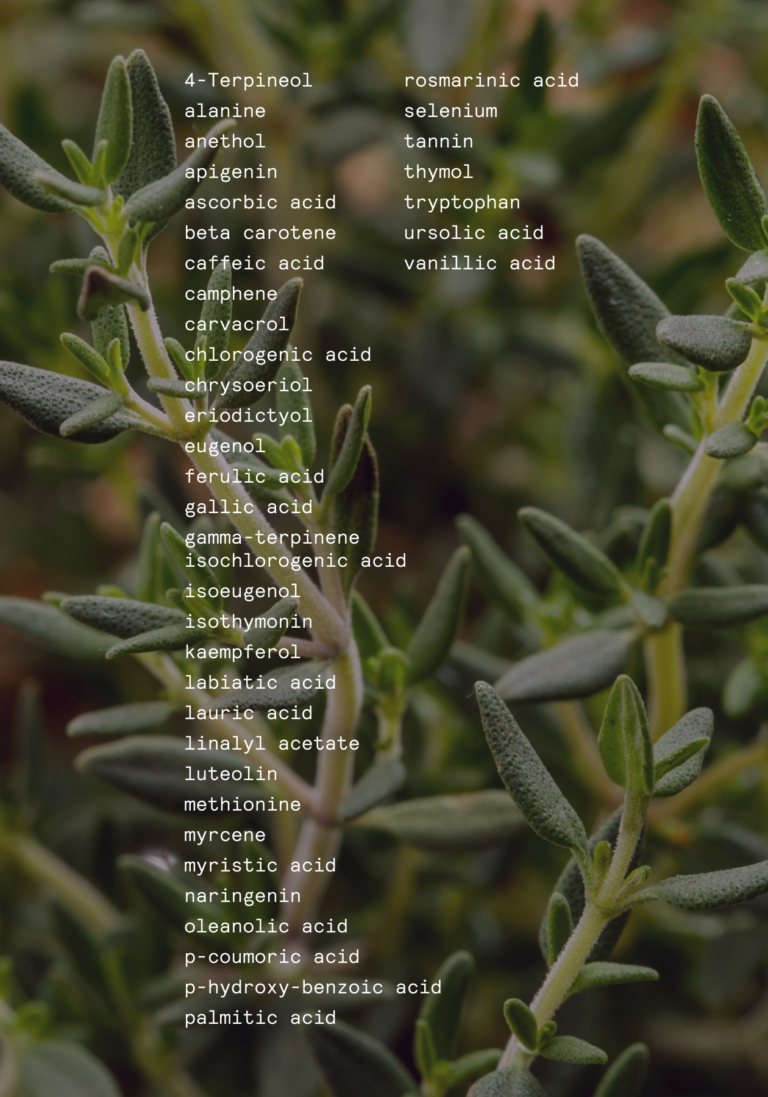

La ciencia ofrece enormes conocimientos sobre el mundo en el que vivimos, pero hay muchas cosas que no puede explicar como, por ejemplo, nuestra limitada comprensión de la salud humana, que es increíblemente compleja. Las plantas que crecen en un suelo fértil contienen una miríada de minerales y compuestos químicos que nuestros cuerpos probablemente encuentren útiles. Esto es lo que se conoce como «micronutrientes», como los antioxidantes presentes en el tomillo (enumerados a la izquierda).

Las vitaminas no son más que un conjunto de micronutrientes confirmados por la ciencia como esenciales, principalmente porque su ausencia llegó a causar una enfermedad única y novedosa en algún momento de nuestra historia. Casi todos los demás (como los presentes en el tomillo) siguen siendo un misterio y, aunque la ciencia y la industria no les asignan ningún valor, seguimos descubriendo que los alimentos complejos y diversos son realmente nutritivos. Conforme una mayor parte del mundo ha ido transicionando a una dieta industrial despojada de su complejidad, ciertas enfermedades han surgido y se han propagado, especialmente las crónicas, en las que nuestros cuerpos actúan confundidos.

A medida que ganamos más poder sobre la naturaleza, la simplificamos, la distorsionamos y asumimos que existe para servirnos. Tras varias décadas de tratar a la naturaleza como un recurso a explotar, ahora podemos ver claramente los límites físicos del planeta y los riesgos de transformarlo.

Hace al menos 11 000 años, los habitantes de China ya comían arroz, lo que la convirtió en una de las primeras plantas domesticadas y una de las bases de la civilización. No en vano, en muchos idiomas asiáticos, las palabras «arroz» y «comida» son idénticas.

Para que el arroz sea comestible, debe retirarse una dura capa externa, denominada cáscara, que presenta cada grano de arroz. Dentro de esta cáscara hay una capa marrón de salvado y, dentro de ese salvado, un grano de arroz de color claro. Hasta finales de 1800, lo que la gente llamaba «arroz» incluía el salvado, pero hoy en día es lo que conocemos como «arroz integral».

La invención de nuevas máquinas de molienda industriales permitió eliminar tanto la cáscara como el salvado, revelando un grano ligero y casi blanco. El arroz blanco se percibía como más moderno, con una dulzura almidonada que atraía a los consumidores y, lo más valioso de todo, que se podía almacenar casi indefinidamente gracias a la ausencia del salvado.

Poco después de la introducción de las máquinas de molienda industriales, surgió en Asia una nueva enfermedad letal denominada beriberi. En ese momento, los científicos asumieron que debía ser causada por bacterias, pero no encontraron culpables. Finalmente, descubrieron que el beriberi estaba causado por la pérdida de un nutriente vital, la tiamina, presente en el grano integral pero ausente en el arroz blanco. Quienes recuperaron una dieta de arroz integral se recuperaron de la enfermedad. La tiamina es lo que conocemos como vitamina B1,

y el beriberi, una de las primeras «enfermedades carenciales» conocidas. Cuanto más industrializábamos la producción de alimentos, más se orientaba nuestra dieta hacia almidones, azúcares y carne más puros, y menos plantas comíamos. Cuanto más abandonábamos nuestras dietas complejas que habían evolucionado durante miles de años, más vitaminas descubrían los científicos.

La complejidad y los límites de la ciencia

La ciencia ofrece enormes conocimientos sobre el mundo en el que vivimos, pero hay muchas cosas que no puede explicar como, por ejemplo, nuestra limitada comprensión de la salud humana, que es increíblemente compleja. Las plantas que crecen en un suelo fértil contienen una miríada de minerales y compuestos químicos que nuestros cuerpos probablemente encuentren útiles. Esto es lo que se conoce como «micronutrientes», como los antioxidantes presentes en el tomillo (enumerados a la izquierda).

Las vitaminas no son más que un conjunto de micronutrientes confirmados por la ciencia como esenciales, principalmente porque su ausencia llegó a causar una enfermedad única y novedosa en algún momento de nuestra historia. Casi todos los demás (como los presentes en el tomillo) siguen siendo un misterio y, aunque la ciencia y la industria no les asignan ningún valor, seguimos descubriendo que los alimentos complejos y diversos son realmente nutritivos. Conforme una mayor parte del mundo ha ido transicionando a una dieta industrial despojada de su complejidad, ciertas enfermedades han surgido y se han propagado, especialmente las crónicas, en las que nuestros cuerpos actúan confundidos.

A medida que ganamos más poder sobre la naturaleza, la simplificamos, la distorsionamos y asumimos que existe para servirnos. Tras varias décadas de tratar a la naturaleza como un recurso a explotar, ahora podemos ver claramente los límites físicos del planeta y los riesgos de transformarlo.

Domesticación frente a dominación

Hasta la industrialización de la agricultura, la gente había aprendido a vivir en consonancia con la naturaleza, observando los patrones y discerniendo los principios que guiaban la vida y conducían a la salud.

Por ejemplo, los agricultores de todo el mundo cultivaban frijoles y legumbres junto con los cereales, y los cocineros los servían en las comidas. En las últimas décadas, la ciencia ha explicado los enormes beneficios de este binomio. Las plantas leguminosas y los frijoles extraen nitrógeno de la atmósfera y lo depositan en el suelo, donde los cereales lo extraen para su crecimiento. Tanto los frijoles como los cereales contienen solo algunos aminoácidos esenciales que el cuerpo humano necesita, pero cuando se comen juntos, crean una proteína completa. En este caso, la ciencia ha validado lo que cientos de millones de personas habían aprendido a través de la agricultura, la cocina y la alimentación.

En 1700, había alrededor de 600 millones de personas en la Tierra, y alrededor del 10 % del suelo cultivable se había transformado de bosque o pastizal en tierra de cultivo, con Europa y China como testigos de los mayores cambios. A principios del siglo XIX, se talaron casi todos los bosques de los Estados Unidos para favorecer la industrialización, impulsada por máquinas de vapor. A partir de finales del siglo XIX, la relación del ser humano con la Tierra comenzó a cambiar rápidamente. La industrialización, impulsada por el ingenio humano y los combustibles fósiles, confirió a las personas la capacidad de generar y controlar grandes cantidades de energía y tierra mediante el uso de máquinas. La gente comenzó a abandonar las granjas a causa de las máquinas, que reemplazaban su trabajo. A su vez, las granjas realizaban cultivos que se adaptaban a las máquinas y la agricultura se convirtió en agroindustria.

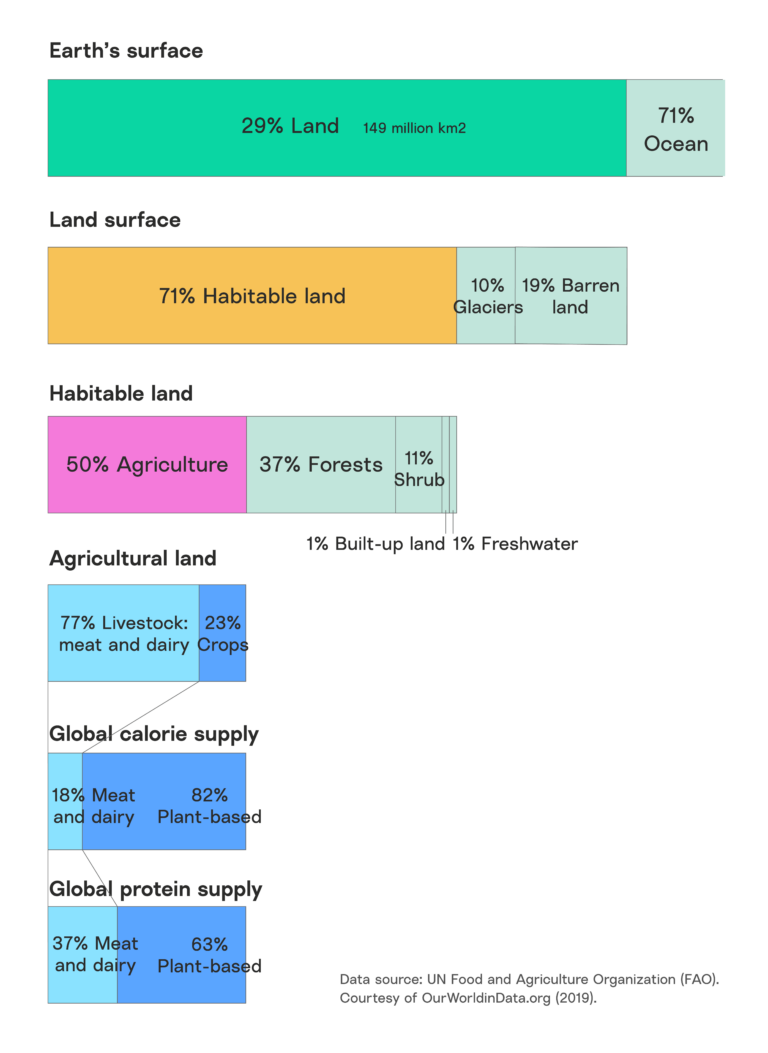

Con un mayor control sobre la naturaleza, la población humana se disparó: 2.000 millones en 1928, 3.000 millones en 1960, 5.000 millones en 1987 y 8.000 millones en 2023. Por el camino, los bosques, especialmente en los países tropicales, han sido talados para crear más tierras de cultivo, sobre todo para carne de vacuno.

Los principios rectores de la agricultura industrial son conceptos modernos como la escala, la velocidad y la estandarización. Simplifican el concepto de planeta en superficie de labranza para una gama limitada de cultivos en campos que se fertilizan con productos químicos derivados de combustibles fósiles, se cubren con pesticidas y se aran anualmente con enormes máquinas. Hasta ahora, este sistema ha logrado aumentar la cantidad de calorías producidas, pero ha simplificado y degradado el suelo. A diferencia de las prácticas agrícolas tradicionales, que mezclan ganado y cultivos diversos con árboles y bosques, la agricultura industrial deja el suelo expuesto y no alberga vida silvestre. Donde una vez las granjas convirtieron la descomposición en salud y la muerte en vida, la agricultura industrial y el uso del suelo producen desechos casi en cada paso y son responsables de al menos el 20 % de las emisiones de carbono a la atmósfera en la actualidad.

Domesticación frente a dominación

Hasta la industrialización de la agricultura, la gente había aprendido a vivir en consonancia con la naturaleza, observando los patrones y discerniendo los principios que guiaban la vida y conducían a la salud.

Por ejemplo, los agricultores de todo el mundo cultivaban frijoles y legumbres junto con los cereales, y los cocineros los servían en las comidas. En las últimas décadas, la ciencia ha explicado los enormes beneficios de este binomio. Las plantas leguminosas y los frijoles extraen nitrógeno de la atmósfera y lo depositan en el suelo, donde los cereales lo extraen para su crecimiento. Tanto los frijoles como los cereales contienen solo algunos aminoácidos esenciales que el cuerpo humano necesita, pero cuando se comen juntos, crean una proteína completa. En este caso, la ciencia ha validado lo que cientos de millones de personas habían aprendido a través de la agricultura, la cocina y la alimentación.

En 1700, había alrededor de 600 millones de personas en la Tierra, y alrededor del 10 % del suelo cultivable se había transformado de bosque o pastizal en tierra de cultivo, con Europa y China como testigos de los mayores cambios. A principios del siglo XIX, se talaron casi todos los bosques de los Estados Unidos para favorecer la industrialización, impulsada por máquinas de vapor. A partir de finales del siglo XIX, la relación del ser humano con la Tierra comenzó a cambiar rápidamente. La industrialización, impulsada por el ingenio humano y los combustibles fósiles, confirió a las personas la capacidad de generar y controlar grandes cantidades de energía y tierra mediante el uso de máquinas. La gente comenzó a abandonar las granjas a causa de las máquinas, que reemplazaban su trabajo. A su vez, las granjas realizaban cultivos que se adaptaban a las máquinas y la agricultura se convirtió en agroindustria.

Con un mayor control sobre la naturaleza, la población humana se disparó: 2.000 millones en 1928, 3.000 millones en 1960, 5.000 millones en 1987 y 8.000 millones en 2023. Por el camino, los bosques, especialmente en los países tropicales, han sido talados para crear más tierras de cultivo, sobre todo para carne de vacuno.

Los principios rectores de la agricultura industrial son conceptos modernos como la escala, la velocidad y la estandarización. Simplifican el concepto de planeta en superficie de labranza para una gama limitada de cultivos en campos que se fertilizan con productos químicos derivados de combustibles fósiles, se cubren con pesticidas y se aran anualmente con enormes máquinas. Hasta ahora, este sistema ha logrado aumentar la cantidad de calorías producidas, pero ha simplificado y degradado el suelo. A diferencia de las prácticas agrícolas tradicionales, que mezclan ganado y cultivos diversos con árboles y bosques, la agricultura industrial deja el suelo expuesto y no alberga vida silvestre. Donde una vez las granjas convirtieron la descomposición en salud y la muerte en vida, la agricultura industrial y el uso del suelo producen desechos casi en cada paso y son responsables de al menos el 20 % de las emisiones de carbono a la atmósfera en la actualidad.

Uso global del suelo para la producción de alimentos en la actualidad

Deshacer la complejidad de la naturaleza

Se necesitaron aproximadamente 90 toneladas métricas de materia orgánica viva y decenas de millones de años para crear 4 litros (1 galón) de petróleo. El automóvil promedio transforma ese carbono tan antiguo y complejo de vuelta a CO2 atmosférico en cuestión de minutos.

Una ola de calor puede derretir milenios de hielo, enviando ríos de agua al mar o descongelando capas de suelo gélido, creando grietas y agujeros en la superficie terrestre y liberando todo ese carbono que fue extraído de la atmósfera tantos siglos atrás.

Un árbol grande en un bosque antiguo captura carbono en sus hojas, ramas, tronco y raíces todos los años mientras preserva y enriquece el suelo, protege la maleza y los animales y coopera con los demás árboles que lo rodean. Sin embargo, podría talarse en cuestión de minutos y todo ese carbono almacenado no se podría replicar plantando un campo de árboles jóvenes.

Los agricultores que nutren su suelo mezclando cultivos, practicando diversas técnicas agrícolas y criando animales y plantas juntos para convertir los desechos en nutrientes pueden enriquecer la tierra que trabajan. La labranza anual de los campos de monocultivo desgarra el suelo y lo expone a la lluvia y al viento, provocando que décadas de crecimiento desaparezcan paulatinamente o de golpe en una sola tormenta.

El problema es que el creciente tamaño de nuestra población y la cálida atmósfera no nos permitirán volver a los patrones históricos de agricultura y gestión del suelo. Afortunadamente, ya contamos con gran parte de la sabiduría necesaria para cultivar y restaurar ecosistemas complejos, diversos y saludables. Dichos sistemas, ya sea en el suelo o en nuestros cuerpos, son rasgos valiosos más resistentes y adaptables a medida que cambia el clima.

Las siguientes páginas analizan y explican las complejas relaciones que crean y sustentan los ecosistemas, las formas en que los humanos los han alterado y los desafíos específicos que plantean la sequía y la aridificación. Los mapas de zonas climáticas muestran cómo los climas locales cambian a medida que se calienta la atmósfera. Los mapas de sequía iluminan las áreas que enfrentan amenazas nuevas y potenciales.

Deshacer la complejidad de la naturaleza

Se necesitaron aproximadamente 90 toneladas métricas de materia orgánica viva y decenas de millones de años para crear 4 litros (1 galón) de petróleo. El automóvil promedio transforma ese carbono tan antiguo y complejo de vuelta a CO2 atmosférico en cuestión de minutos.

Una ola de calor puede derretir milenios de hielo, enviando ríos de agua al mar o descongelando capas de suelo gélido, creando grietas y agujeros en la superficie terrestre y liberando todo ese carbono que fue extraído de la atmósfera tantos siglos atrás.

Un árbol grande en un bosque antiguo captura carbono en sus hojas, ramas, tronco y raíces todos los años mientras preserva y enriquece el suelo, protege la maleza y los animales y coopera con los demás árboles que lo rodean. Sin embargo, podría talarse en cuestión de minutos y todo ese carbono almacenado no se podría replicar plantando un campo de árboles jóvenes.

Los agricultores que nutren su suelo mezclando cultivos, practicando diversas técnicas agrícolas y criando animales y plantas juntos para convertir los desechos en nutrientes pueden enriquecer la tierra que trabajan. La labranza anual de los campos de monocultivo desgarra el suelo y lo expone a la lluvia y al viento, provocando que décadas de crecimiento desaparezcan paulatinamente o de golpe en una sola tormenta.

El problema es que el creciente tamaño de nuestra población y la cálida atmósfera no nos permitirán volver a los patrones históricos de agricultura y gestión del suelo. Afortunadamente, ya contamos con gran parte de la sabiduría necesaria para cultivar y restaurar ecosistemas complejos, diversos y saludables. Dichos sistemas, ya sea en el suelo o en nuestros cuerpos, son rasgos valiosos más resistentes y adaptables a medida que cambia el clima.

Las siguientes páginas analizan y explican las complejas relaciones que crean y sustentan los ecosistemas, las formas en que los humanos los han alterado y los desafíos específicos que plantean la sequía y la aridificación. Los mapas de zonas climáticas muestran cómo los climas locales cambian a medida que se calienta la atmósfera. Los mapas de sequía iluminan las áreas que enfrentan amenazas nuevas y potenciales.